Ehiii, ci vedete? O siamo solo un’eco di gioventù nei vostri discorsi?

- Mario Antonaci

- comando, gap generazionale, generazioni, gestione

- 0 Comments

Il ricambio generazionale e il paradosso di un Paese che parla di futuro ma colleziona passato

Qualche giorno fa, in una serata di chat e articoli swippati sul cellulare, mi è capitato di riflettere su una dinamica ricorrente. Una di quelle cose che si sedimentano lentamente, tra le righe di un articolo, dentro una telefonata ricevuta per caso, o nel curriculum di chi viene indicato come “la scelta giusta”. Così, quasi per caso, ho capito che il presente è un’illusione ben educata: è sempre il passato che si siede in prima fila.

Viviamo in un’Italia dove il ricambio generazionale è diventato una favola da raccontare nelle conferenze, nei discorsi ufficiali, negli slogan delle aziende, degli Enti, delle Fondazioni.

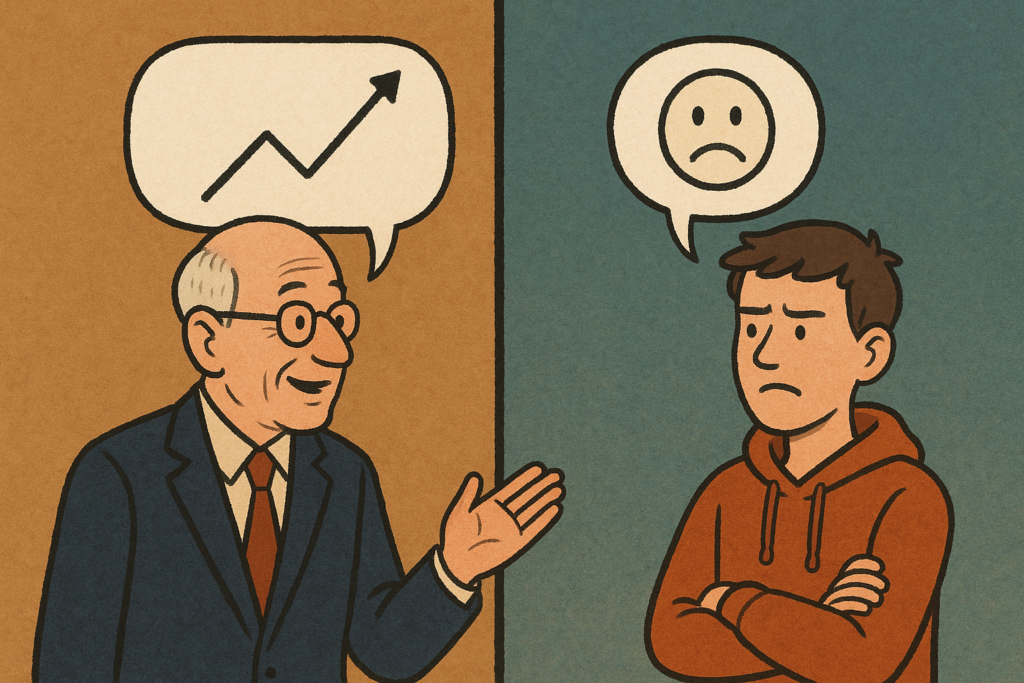

Un’Italia dove si dice “date spazio ai giovani” con la stessa convinzione con cui si augura buona fortuna a chi partecipa a un gioco truccato.

I dati, del resto, parlano chiaro: meno del 4% dei membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni culturali e scientifiche ha meno di 40 anni. E se guardiamo al mondo pubblico e para-pubblico, addirittura anche nelle aziende private, le cose non migliorano.

E non va meglio nel mondo delle imprese partecipate: secondo il rapporto Openpolis 2024, oltre il 78% dei presidenti e amministratori delegati ha più di 60 anni, mentre gli under 40 rappresentano appena l’1,6% delle figure apicali. Una distanza che non è solo anagrafica, ma anche culturale — e che si riflette nella lentezza con cui queste realtà riescono a interpretare le trasformazioni in corso.

Nel frattempo, la Generazione Z — nata tra il 1995 e il 2010 — si ritrova nel 2025 ancora nella sala d’attesa, in attesa di un’opportunità vera, di un ruolo reale, di una responsabilità che non sia solo quella di portare entusiasmo.

Quello che mi ha colpito, in questi giorni (e un episodio odierno mi ha confermato la grave situazione), è stato vedere come, ancora una volta, al momento della scelta, si preferisca affidarsi a nomi antichi, consolidati, rassicuranti.

E non importa se quel nome ne racchiude già altri dieci.

Non importa se il nuovo incarico non dialoga con gli altri, o li contraddice.

L’importante è non rischiare. Mai.

Ma cosa stiamo davvero dicendo alle nuove generazioni?

Che l’esperienza vale più della competenza?

Che l’età garantisce più della visione?

Che la fiducia si eredita, non si conquista?

Nel frattempo, i giovani restano fuori. Fuori dai Cda, fuori dalle cabine di regia, fuori dalla possibilità di disegnare strategie, ridotti a mero storytelling generazionale.

Praticamente un album del giovane Claudio Baglioni.

Usati per le copertine e ignorati nei verbali.

E non è una rivolta quella che manca. È la possibilità stessa di immaginare un modello alternativo.

Un ecosistema dove il futuro non sia una scadenza elettorale, ma una postura mentale.

Una generazione cresciuta nell’incertezza non ha bisogno di guru. Ha bisogno di chi scommette, non di chi accumula.

Eppure, ci ostiniamo a nominare gli stessi nomi, a rimescolarli come carte consumate. Ci ostiniamo a credere che la competenza sia un abito da cerimonia e non un corpo vivo che cambia nel tempo.

Quanta distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo davvero.

Non è ipocrisia. È peggio: è abitudine.

Ci sono Paesi che invecchiano nei volti e nei sogni. Non per colpa, ma per scelta.

Paesi che hanno insegnato ai giovani a parlare con gentilezza, ma non hanno mai voluto ascoltare le loro parole.

Un giorno, forse, qualcuno si chiederà perché i migliori sono partiti, perché i più inquieti hanno smesso di proporre, perché i più brillanti hanno scelto altri orizzonti.

E si troverà davanti a uno specchio, dove a forza di evitare il futuro, si è smesso di riconoscersi.